Publicado en El Mundo el viernes 9 de Octubre (Día de la Comunidad Valenciana). Texto: Jordi Paniagua

http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2015/10/09/56177a74ca4741653a8b46a3.html

El enredo catalán recuerda a la disparatada comedia Si hoy es martes,

esto es Bélgica (1969) en la que un grupo de turistas americanos se

proponen visitar la mayor parte de los países europeos en tan sólo 18

días. Sin ocasión de disfrutar del viaje, logran cumplir su reto

acumulando fotos frenéticamente, pero sin saber dónde han estado

exactamente. En Cataluña, una serie de turistas de la política se ha

propuesto un reto similar: acumular el mayor número de votos sin tener

la más mínima idea de cómo quedaremos todos al final del viaje.

Si además de viernes, hoy es 9 d’Octubre, en Valencia todavía

compartimos país con nuestros vecinos del norte. Parafraseando al gran

Vinicius de Moraes: Porque hoy es viernes, hay la perspectiva del

sábado. Es imposible huir de esa dura realidad. ¿Qué sucedería si mañana

sábado el Sénia dibujara una frontera entre nosaltres el valencians i vosaltres els catalans? Se lo avanzo (por si tienen un cierto hartazgo y prefieren dedicar los minutos de la lectura posterior a preparar la Mocaorà): la independencia tendría un alto coste para Cataluña, pero también para el resto de España y muy especialmente para Valencia.

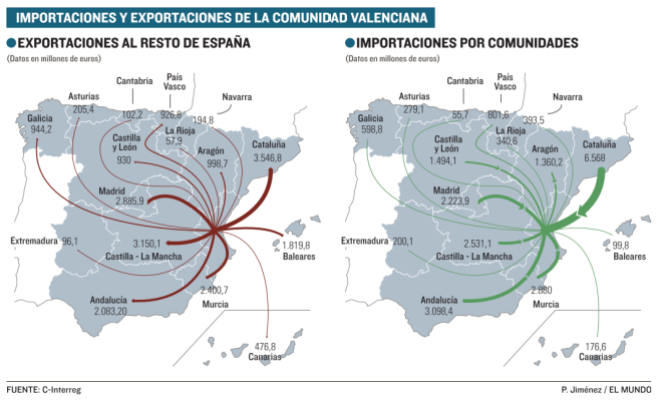

El encaje de Cataluña nos afecta especialmente en Valencia. Cataluña,

además del vecino del norte, es el principal socio comercial de

Valencia y la única vía terrestre hacia Europa. La independencia

política de momento no tiene el poder para decidir sobre la geografía. A

diferencia de otras CCAA, que ya se han preocupado de potenciar el

corredor central para hacer llegar sus productos a Europa de manera

alternativa, las exportaciones valencianas (60% por medios terrestres)

pasan necesariamente por Cataluña.

Valencianos y catalanes somos más que vecinos. Puede que no

compartamos ni identidad ni acento, pero compartimos un mismo espacio

común. Ese espacio común que es un estado democrático es mucho más que

el conjunto de sus partes o la suma de balanzas fiscales. Podemos

expresar nuestras opiniones libremente en varias lenguas y equivocarnos o

acertar al elegir a nuestros gobernantes. Tenemos incluso los

mecanismos legales para mejorar lo que nuestros padres pensaron hace

treinta años que era lo mejor para nuestro futuro presente.

En el interior de los estados suceden cosas sorprendentes que afectan

a su economía. El diseño territorial, la regulación, las preferencias

de los consumidores o la redistribución fiscal afectan muy especialmente

al patrón y a la composición del comercio. Para muchos economistas, una

de las facetas más fascinantes de los estados es que se comercie mucho

más dentro de sus fronteras que con el exterior.

En 1995 el profesor McCallum descubrió asombrado que a pesar de las

abrumadoras similitudes entre el sur de Canadá y el norte de EEUU, las

regiones canadienses comerciaban 20 veces más entre ellas que con sus

vecinas estadounidenses. Desde entonces, el «efecto frontera» ha sido

ampliamente documentado en multitud de investigaciones a lo largo de

distintas fronteras. Durante estos veinte años hemos ido observando y

entendiendo mejor sus mecanismos. Por ejemplo, los franceses comercian

ocho veces más entre franceses que con los alemanes, aunque éstos

últimos sólo lo hacen tres veces más. En promedio, la Europa de los doce

comercia cuatro veces más dentro de sus fronteras.

Es justo reconocer (precisamente hoy en la fiesta de todos los

valencianos), que fueron tres profesores de la Universitat de Valencia

los primeros en cuantificar el efecto frontera para España. Pero no

piensen que Spain is different, de hecho somos bastante normales, ya que

el caso español arroja unos resultados similares a los del resto del

mundo. Los valores fluctúan entre 8,5 para Madrid y alrededor de 60

veces para las Islas Baleares. En Valencia estamos cerca del promedio

nacional y exportamos 21 veces más al resto de España que al extranjero.

Cataluña no es una anomalía. El comercio de Cataluña con el resto de

España es 22 veces mayor que con el extranjero (esto significa que las

empresas catalanas exportan un 2200% más a otras autonomías que al resto

del mundo).

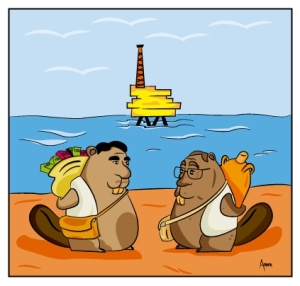

Imaginemos que una Cataluña «libre» fuera un país normal dentro de la

UE. En este caso sería razonable suponer que sus patrones comerciales

fueran los que observamos habitualmente en economía comercial. Por

consiguiente, no es descabellado pensar que observáramos en un

hipotético estado Catalán el mismo efecto frontera que en el resto todos

los países normales (puede que en Suiza no tanto). Sería sorprendente

aspirar a ser un país normal en todos los aspectos menos precisamente en

este. Como sucedió entre Eslovaquia y la República Checa tras su

ruptura en 1993. Tan sólo en cinco años el comercio entre checos y

eslovacos descendió un 20%. Aceptemos a Cataluña como estado de compañía

y estudiemos cómo afectaría el cambio del patrón comercial a la

economía.

Supongamos que Cataluña se independiza elegante y amistosamente,

conservando unas instituciones plenamente democráticas. Sin ningún

boicot, dentro de la UE, manteniendo relaciones cordiales con sus ex

vecinos y sin realizar ninguna transferencia fiscal. Dibujemos tan sólo

una frontera en el Sénia e imaginemos que tenemos las mismas fricciones

comerciales con Cataluña que con Portugal. Bajo este escenario, los

profesores de la Universidad de Edimburgo, Comeford, Myers y Mora

(Revista de Economía Aplicada, 2014), estiman, mediante un equilibrio

general para esta nueva economía, un descenso de las rentas catalana y

española del 6,1% y 3,9% respectivamente. La desconexión catalana es

también una desconexión española y nos afecta a todos.

Son las cifras conservadoras del empobrecimiento mutuo, ya que el

análisis presupone que se eliminan totalmente las transferencias

fiscales y supone que Cataluña se abre más al mundo (y menos a España).

Pero es improbable que un nuevo estado catalán esté exento de un cierto

grado de distribución fiscal. Al integrarse en Europa como un país con

un PIB por encima de la media, Cataluña sería un contribuyente neto,

como Alemania u Holanda. En vez de contribuir a la solidaridad

territorial con Andalucía y Extremadura directamente, lo haría a través

de la caja en Bruselas junto con las aportaciones para el resto de

regiones más desfavorecidas de Europa. Con el nivel actual de

transferencia fiscales, el descenso del PIB Catalán sería más del doble,

un 12,8%.

Sin embargo, el flujo fiscal tiene una segunda derivada: ayuda a

compensar los flujos y tensiones migratorias entre países y regiones. Es

cierto que nadie paga con una sonrisa los impuestos, sobre todo cuando

no se disfruta proporcionalmente de la inversión y servicios públicos.

Pero la evidencia empírica nos indica que cuando se corta el tren del

dinero, se fleta el tren de la migración. Migración, comercio y

desigualdad van de la mano. Puede que el sistema actual de solidaridad

interterritorial no sea ni óptimo ni justo y se podría mejorar sin duda.

Es cierto que la subvención limita el desarrollo del sur. Pero las

experiencias pasadas (en los tiempos donde no existían transferencias de

renta) nos invitan a pensar que en un sistema sin apenas transferencias

disminuye el bienestar social neto.

Por tanto, la redistribución fiscal no es una aportación enteramente

altruista. Salimos ganando todos. La solidaridad entre territorios viene

normalmente acompañada de una relación comercial. El mecanismo es

parecido a la máxima franciscana: «dando es como se recibe». Parte del

aumento de la renta de las regiones receptoras se destina a importar

productos y servicios de las regiones que más recursos aportan a las

arcas del estado. En teoría, la balanza comercial compensa la fiscal y

todos salen favorecidos. El problema es que en el caso catalán esto no

sucede.

Cataluña comercia principalmente con las otras CCAA que presentan un

déficit fiscal como Valencia, Aragón, Madrid, País Vasco y Baleares.

Exceptuando Andalucía, que es el principal destino de las exportaciones

catalanas, las CCAA con una balanza fiscal positiva son las que menos

comercian con Cataluña. Es decir, que Cataluña da pero no recibe tanto.

Este es uno de los puntos centrales que esconde el argumentario

independentista, dando no se recibe, o al menos no se recibe tanto.

En cambio, en Valencia la situación es diferente. Las balanzas fiscal

y comercial se ajustan mejor en Valencia que en Cataluña. La mayor

parte de nuestras exportaciones regionales van dirigidas hacia Cataluña,

más del doble que a cualquier otra CCAA. Pero a diferencia de Cataluña,

el comercio valenciano es más intenso con CCAA netamente receptoras

(Andalucía, Murcia, Castilla la Mancha) y nuestro déficit fiscal se

compensa en parte con un superávit comercial.

Un parón brusco en la solidaridad interterritorial provocaría bien

una carga sobre las CCAA donantes o una disminución de las cantidades

recibidas por las receptoras. En cualquiera de los dos casos, la

economía valenciana se vería perjudicada. Bien porque aportaríamos más a

la hucha común o porque nuestros principales socios comerciales

tendrían menos dinero disponible para comerciar con nosotros. Por lo

tanto, la caída del PIB Valenciano estaría más cerca del 12% catalán que

del 6% español.

Más allá de las balanzas comerciales y fiscales, existe un tercer

factor que habitualmente pasa desaparecido. El efecto frontera no afecta

únicamente al volumen del comercio, también incide sobre su

composición. No todas las empresas son iguales, las menos productivas

abastecen al mercado doméstico y a partir de cierto umbral de

productividad, las empresas se lanzan a la exportación. El umbral de

productividad entre Valencia y Cataluña aumentaría, ya que sería más

difícil exportar productos «made in Catalonia» o «made in Valencia

(Spain)». La evidencia empírica nos hace pensar que las barreras

administrativas inciden negativamente sobre el umbral de productividad

necesario para comerciar. Esto significa que empresas que antes

comerciaban libremente descubren que ya no les sale a cuenta hacerlo.

Una hipotética secesión relegaría a las empresas menos competitivas al

mercado doméstico.

Las empresas con una productividad media o alta también se verían

afectadas. La reciente crisis es un desgraciado laboratorio para

estudiar este tipo de efectos. Investigaciones recientes demuestran que

algunas de estas empresas ajustarían la calidad de sus productos a la

baja para hacer frente a shocks exógenos en la demanda de productos o en

la disponibilidad de crédito. Una rebaja de la calidad permite vender

más barato a menos coste y superar el corte. Sin embargo, la mayoría de

empresas no pueden variar demasiado la calidad de sus productos. Estas

empresas se ven abocadas a vender los mismos productos a precio menor

para mantenerse a flote. A corto plazo, la única opción realista para

muchas empresas con una productividad media-baja (como la mayoría de las

empresas de nuestro entorno) es bajar los salarios. Parte de estas

empresas lograrían seguir exportando, pero no por su mejor calidad o

valoración, sino vía deflación salarial. A corto plazo las empresas

catalanas y valencianas se embarcarían en un viaje a la deflación y la

mediocridad.

Sin embargo, con el paso de los años la situación se estabilizaría

para volver a niveles parecidos a los de hoy en día. Pero ese largo

plazo estaría precedido de un corto plazo con salarios más bajos y una

caída estimada del PIB diez veces superior a la de la crisis del 2007.

Ha pasado casi una década desde el inicio de la crisis y aun no hemos

logrado niveles de empleo parecidos a los de entonces. Pero parece poco

probable que la amalgama política salida de las urnas del 27-S acepte

alegremente asumir más recortes para llegar a un destino incierto de

aquí 10, 20 ó 30 años. Más bien al contrario.

¿Cómo se puede construir un país normal sin asumir los costes

normales de ser un país? Incrementar la soberanía nacional en una

economía global conlleva un coste. Si no se está dispuesto a asumir el

coste económico se pagará un peaje democrático. Una frontera soberana

entre países democráticos empobrece a ambos, por ejemplo disminuyendo el

comercio. En cambio, países opacos, por ejemplo los paraísos fiscales,

gozan de las ventajas del comercio y de la soberanía simultáneamente.

mar 06, 2015 @ 17:04:50 Editar

Y son equivalentes, porque ni con 3 ni con 4 los estudiantes aprenden nada de nada!!.

Así que habría que definir la función R(x) que mide los resultados de x años de estudios.

Si partimos de R(3)=R(4), que es lo que en el fondo se defiende en el artículo (y no que 3 sea igual a 4), veremos la irrelevancia de los años de estudio.

Y como decía Allan Poe: “Experience has shown, and a true philosophy will always show, that a vast, perhaps the larger, portion of truth arises from the seemingly irrelevant.”

feb 09, 2015 @ 11:01:19 Editar

feb 09, 2015 @ 09:36:18 Editar

Un cordial saludo.